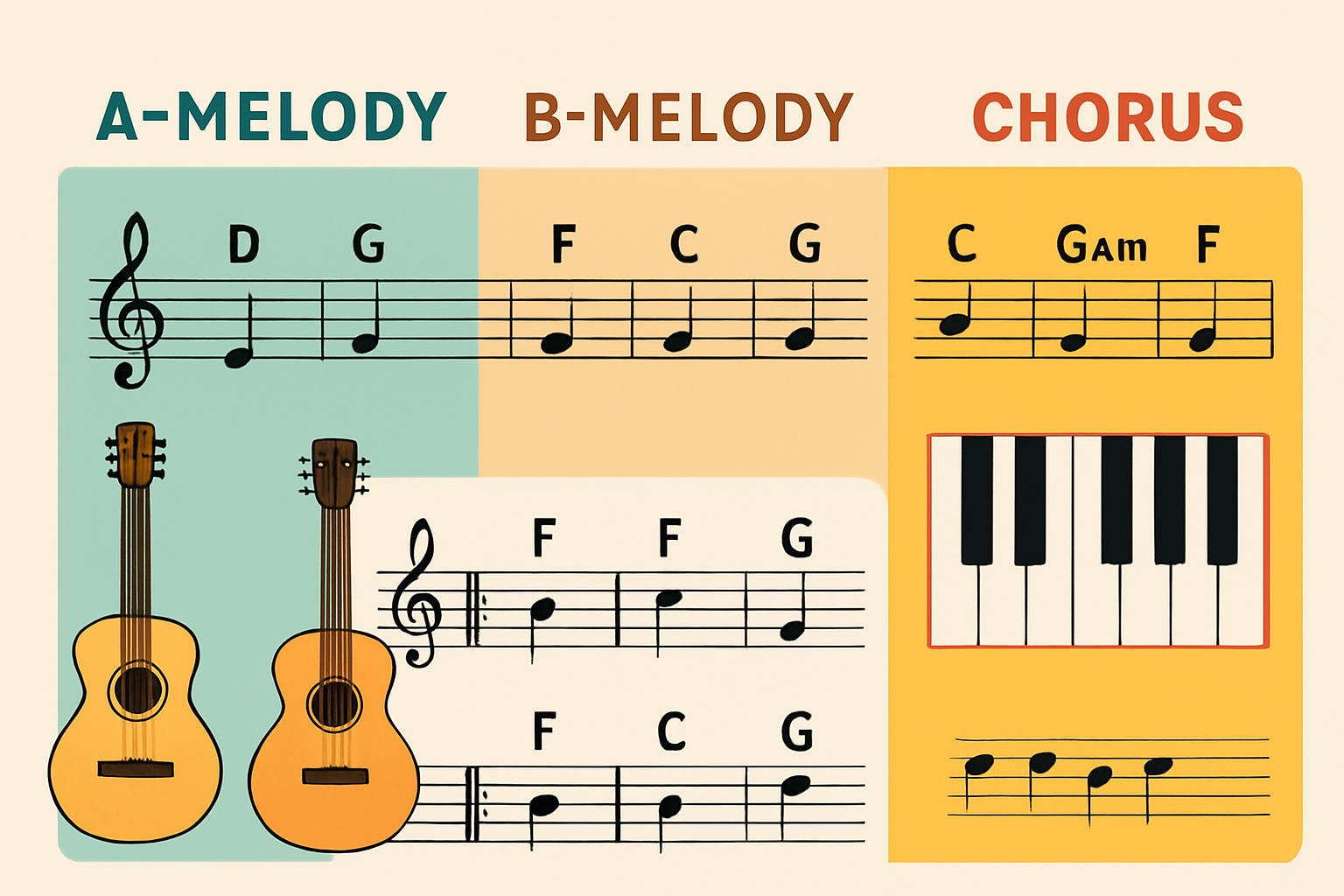

第2回:【Aメロ・Bメロ・サビ】構成別コード進行ガイド

コード進行は“構成に合わせて選ぶ”と生きてくる

「コード進行は覚えたけど、どこで使えばいいの?」 そんな疑問を持つ方へ。

今回は、Aメロ・Bメロ・サビといった曲の構成に合わせて、

コード進行をどう使い分けるかを解説します。

第1回で紹介した進行をベースに、

感情の流れ・展開の役割・メロディとの相性を踏まえて、実践的な使い方を紹介します。

コード進行シリーズ一覧(全5回予定)

- 第1回:初心者でも迷わない!コード進行テンプレート10選

- 第2回:Aメロ・Bメロ・サビで使えるコード進行ガイド← 今回の記事

- 第3回:コード進行からメロディを作る!初心者向けステップ講座

- 第4回:コード進行が浮かばない時の“ひらめきリスト”

- 第5回:同じキーでも雰囲気が変わる!ダイアトニックコードの使い分け

Aメロにおすすめのコード進行

1. 小室進行(VI–V–IV–V)

コード例:C–Am–F–G

コードの役割:トニック – トニック – サブドミナント – ドミナント

イメージ:切ない・静かな始まり Aメロは物語の始まりです。

少し切ない雰囲気で、聴き手の心を引き込むのに最適です。

ポイント:ミディアムテンポや、スローテンポで感情の深さを演出できます。

応用:C コードと Am コードを入れ替えることで、切なさが増します。

C–Am–F–G – Am–C–F–G といった感じで、

2回目はトニックを入れ替えると雰囲気が変わります。

2. 3625 進行 (III–VI–II–V)

コード例:Em–Am–Dm–G

コードの役割:トニック – トニック – サブドミナント – ドミナント

イメージ:しっとり・夜・落ち着き

コードが順に下がることで、自然な流れが生まれます。

メロディが乗せやすく、静かな導入にぴったり。

ポイント:Em (ミ) や Am (ラ)のコードトーンでメロディを始めると安定感が出ます。

応用:アルペジオなどで弾いてみることで雰囲気を変えることもオススメです!

3. 1564 進行(I–V–VI–IV)

コード例:C–G–Am–F

イメージ:感動・希望・エモーショナル

ポイント;C → G で期待を高め、Am → Fで感情を広げる流れがドラマチックな印象を与えます。

Bメロにおすすめのコード進行

Bメロは、Aメロからサビへとつなぐ“橋渡し”の役割。

雰囲気を少し変えたり、感情を高めたりすることで、曲全体の流れを徐々に盛り上げてくれます。

1. 4536進行(IV–V–III–VI)

コード例:F – G – Em – Am

展開・変化・大人っぽさ

コードの流れが滑らかで、Aメロからの雰囲気を変えるのに最適。

Em→Amで少し落ち着かせることで、サビの盛り上がりが際立ちます。

2. 1625進行(I–VI–II–V)

コード例:C–Am–Dm–G

自然・流れ・安定感

安定感のある進行で、Bメロに落ち着きを持たせたいときにおすすめ。

ループさせても違和感がないので、長めのBメロにも対応可能です。

3. 3625進行 (III–VI–II–V)

コード例:Em–Am–Dm–G

しっとり・夜・ジャズ風

こちらは、Aメロのコード進行にも記載はさせていただきましたが、

Aメロが明るい場合に、Bメロでこちらの進行を使い、

少し落ち着かせることで、サビの印象が強まります。

4. 1456進行(I–IV–V–VI)

コード例:C–F–G–Am

希望・展開・少し切ない

明るさの中に少し感情が混ざる進行。

Bメロで感情の深みを加えたいときにぴったりです。

Amで余韻を残すことで、サビへの期待感が高まります。

サビの前だけ、Am7 に差し替えることで雰囲気を変化させることでもできます。

5. 1646進行(I–VI–IV–VI)

コード例:C–Am–F–Am

切ない・揺らぎ・余韻

同じコード(Am)が戻ってくることで、感情の揺らぎや余韻を演出できます。

静かなBメロや、サビ前の“ため”を作りたいときに効果的です。

サビにおすすめのコード進行

サビは曲の感情のピーク。印象的で、聴き手の心に残るコード進行が求められます。

ここでは、初心者でも使いやすく、感情表現がしやすい進行を10パターン紹介します。

1. 王道進行(C–Am–F–G)

明るい・親しみやすい・盛り上がり

ポップスの定番。繰り返し使っても飽きがこないので、ループにも強い。

2. 1564進行(C–G–Am–F)

感情タグ:感動・希望・エモーショナル

洋楽でも定番。メロディに跳躍を入れると、よりドラマチックになります。

3.カノン進行(C–G–Am–Em–F–C–F–G)

壮大・クラシカル・感動的

長めの構成で物語性があり、サビに深みを持たせたいときに最適。

多くのJ-POP のサビでも使用されております。

4. 1456進行(C–F–G–Am)

希望・展開・少し切ない

明るさの中に少し感情が混ざる進行。

サビの後半に使うと効果的。

5. 1645進行(C–Am–F–G)

爽やか・青春・前向き

軽快で明るい印象。

アップテンポの曲調だと、爽やかさが際立ちます。

6. 1563進行(C–G–Am–Em)

切なさ・展開・余韻

Am→Emの流れで、感情の深さと余韻を演出。

サビに静かな強さを加えたいときに。

7. 1646進行(C–Am–F–Am)

揺らぎ・切なさ・余韻

Amが戻ってくることで、感情の揺らぎを強調。

サビの後半や繰り返しにおすすめ。

8. 1561進行(C–G–Am–C)

安定・希望・回帰

最後にCに戻ることで、サビの締めに安定感を持たせられます。

9. 1642 進行(C–Am–F–Dm)

感情タグ:切ない・展開・静かな強さ

Dmで終わることで、サビに余韻と深さを加える構成。バラードにおすすめ。

10. 1565 進行(C–G–Am–G)

感情タグ:高揚・繰り返し・期待感

最後のGで緊張感を残すことで、サビをループさせたり、次の展開へつなげやすくなります。

さらにサビにおすすめのコード進行(アレンジ版)

前述のコード進行では物足りない方へ、少しの“ひねり”が効果的です。

ここでは、定番進行にひと工夫加えた8パターンをご紹介します。

1. C–G–Am–F–G

1564進行にGを追加することで、サビの終わりに“次が来る”期待感を残します。

繰り返しや転調前のつなぎにも使いやすい構成です。

2. C–Am–F–Dm

切なさ・余韻・静かな強さ

最後にDmを置くことで、サビの終わりに深みと余韻を加えます。

バラードやエモーショナルな楽曲におすすめ。

3.C–G–Em–Am

展開・軽やか・少し切ない

Emを挟むことで、明るさの中に少し切なさを加えた進行。

サビに軽やかな動きを持たせたいときに。

4. C–F–G–C

感情タグ:安定・明るさ・回帰

最後にCに戻ることで、サビの締めに安心感を持たせられます。

繰り返しやフェードアウトにも使いやすい進行。

5. C–G–Am–Em–F

感情タグ:展開・感情の流れ・余韻

Em→Fの流れで、サビの後半に感情の深さを加える構成。

メロディに跳躍を入れるとよりドラマチックになります。

6. C–Am–F–G–Am7

感情タグ:揺らぎ・繰り返し・切なさ

最後にAm 7を加えることで、サビの終わりに余韻と揺らぎを残します。

次のセクションへの“ため”を作るのに効果的。

7. C–G–FM7–G

高揚・展開・期待

FM7 → Gの連続で、サビの後半に勢いを持たせる進行。

繰り返しや転調前の盛り上げに最適です。

8. C–Em–F–G

軽快・前向き・爽やか

Emを挟むことで、明るさの中に軽やかさを加えた進行。

アップテンポなポップスにおすすめ。

9. C–G–Am–F–Cadd9

感動・回帰・締め

最後にCadd9 を加えることで、サビの終わりにしっかりとした着地を作れます。

1曲の締めや、サビのラストループにぴったり。

実践ヒント:構成ごとに“感情の流れ”を意識しよう

- Aメロ:静かに始める → 聴き手の心を引き込む

- Bメロ:少し展開 → サビへの期待を高める

- サビ:感情のピーク → メロディとコードで爆発させる

コード進行は、構成に合わせて選ぶことで、曲全体のストーリー性が生まれます。

まとめ:構成に合わせたコード選びが、曲を生き生きとさせる

作曲初心者にとって「どんなコード進行を選ぶか」は曲作りの大きなポイントです。

コード進行はただ順番に並べるだけではなく、Aメロ・Bメロ・サビといった構成に合わせて選ぶことで、曲全体のストーリー性や感情の起伏をより鮮やかに表現できます。

今回紹介した進行を使えば、初心者でも自然で流れのある楽曲を組み立てることができるはずです。

さらに一歩進んで、

「1コードを別のコードに差し替える」

「同じコードを繰り返して余韻を強調する」

「転調を取り入れて雰囲気を変える」

といった小さなアレンジを加えれば、オリジナリティあふれる曲に発展させることも可能です。

最初は紹介した進行をそのまま弾いてみて、慣れてきたら少しずつアレンジを加えてみましょう。

“自分らしいコード進行” を見つけることで、

曲作りがもっと楽しく、表現力豊かなものになります。

ぜひあなたの楽曲制作にも活かしてみてください!

次回記事「コード進行からメロディを作る!初心者向けステップ講座」も是非ご覧ください。

コメント