第1回:【保存版】初心者でも迷わない!コード進行テンプレート10選【作曲にすぐ使える】

「メロディは浮かんだけど、コードがわからない…」

「コード進行ってどう選べばいいの?」

そんな悩みを持つ初心者の方へ。

コード進行は、曲の “骨格” とも言える大切な要素。

感情や雰囲気を決める鍵でもあります。

このシリーズでは、初心者が迷わず使えるコード進行をテーマに、

作曲のステップを丁寧に解説していきます。

コード進行シリーズ一覧(全5回予定)

- 第1回:初心者でも迷わない!コード進行テンプレート10選 ← 今回の記事

- 第2回:Aメロ・Bメロ・サビで使えるコード進行ガイド

- 第3回:コード進行からメロディを作る!初心者向けステップ講座

- 第4回:コード進行が浮かばない時の“ひらめきリスト”

- 第5回:同じキーでも雰囲気が変わる!ダイアトニックコードの使い分け

今回は第1回として、すぐに使えるコード進行テンプレートを10個紹介します。

すべてダイアトニックコード中心なので、理論がわからなくても安心。

曲の雰囲気に合わせて選べるようにしています!

ダイアトニックコードって何?

まずは簡単におさらい。

ダイアトニックコードとは、あるキーのスケール内で自然にできるコードのこと。

たとえば、Cメジャーキーなら以下の7つ:

| コード | 役割 | 雰囲気 |

|---|---|---|

| C(I)トニック | 安定 | 明るく落ち着く |

| Dm(II)サブドミナント | 補助 | 優しくつなぐ |

| Em(III)トニック | 軽さ | 少し切ない |

| F(IV)サブドミナント | 展開 | 前向きな広がり |

| G(V)ドミナント | 緊張 | 次に進みたくなる |

| Am(VI)トニック | 感情 | 切ない、力強い |

| Bdim(VII)ドミナント | 不安定 | 夢の中のような揺らぎ |

※IIIコードは完全なトニックではなく、トニック寄りの中間的な響きを持つコードです。

切なさや軽さを加える役割としてよく使われます。

より詳しい内容を知りたい方はこちらの記事を確認ください。

👉【作曲初心者必見】Cコードから広がるダイアトニックコードの世界|曲作りが驚くほどスムーズになる理由

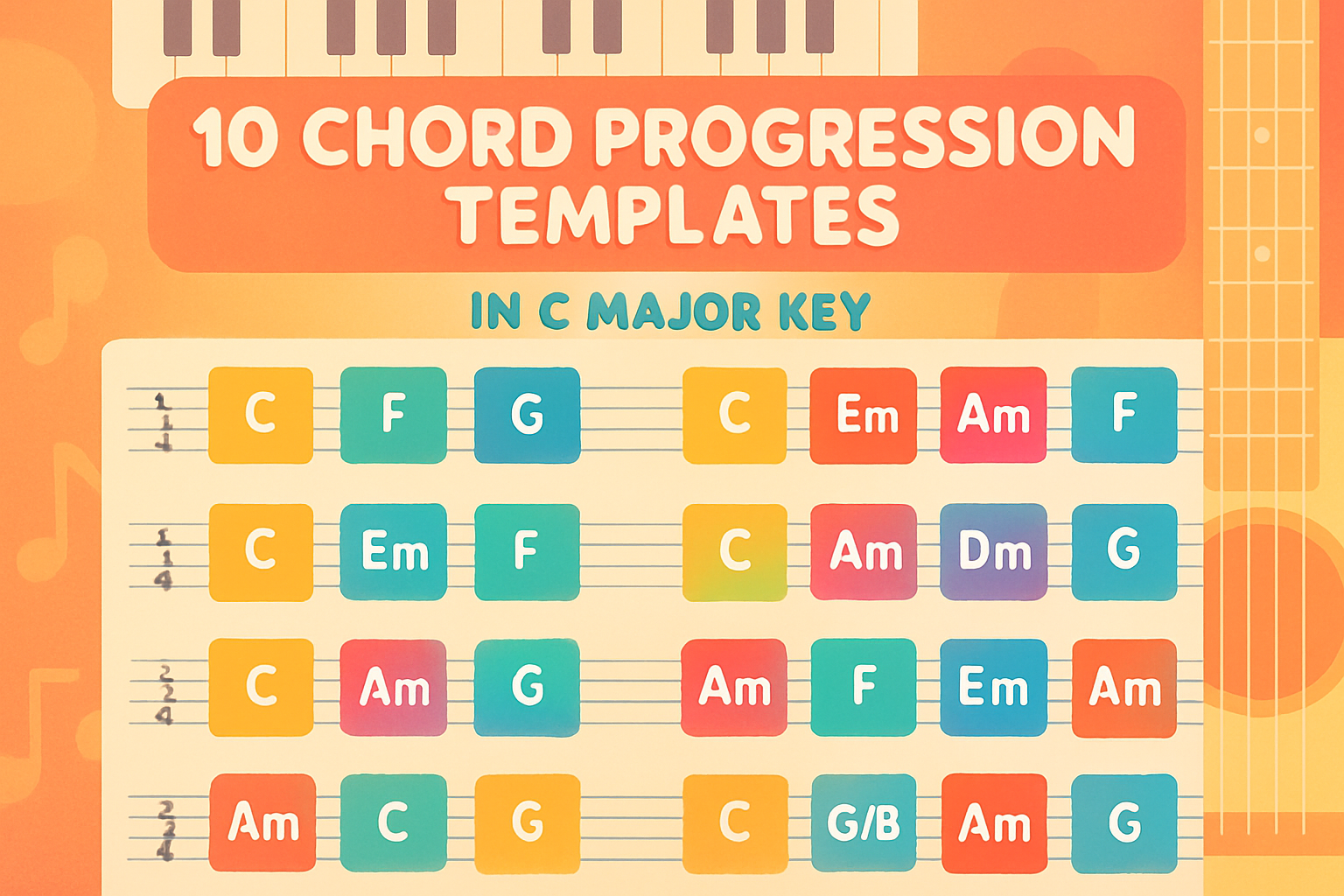

コード進行テンプレート10選(Cメジャーキー)

それぞれの進行、使いやすい場面、コード譜例を添えて紹介します。

1.王道進行(I – VI– IV– V)

コード例:C – Am – F – G

コードの役割:トニック – トニック – サブドミナント – ドミナント

明るい・ポップ・親しみやすい

ポップスで最もよく使われる進行。サビやループに最適。

ポップスの定番中の定番。安定感があり、どんなメロディにも合わせやすい進行です。

ポイント:I(C)から始まり、VI(Am)で少し感情を入れ、IV(F)で広がり、V(G)で次への期待を作る流れ。

初心者向けヒント💡

この進行はループしやすいので、Aメロやサビに繰り返して使うと自然な構成になります。

2. 小室進行(VI–V–IV–V)

コード例:Am – G – F – G

コードの役割:トニック – ドミナント – サブドミナント– ドミナント

切ない・懐かしい・90年代風

この進行は、日本の音楽シーンで小室哲哉さんが多用したことから「小室進行」と呼ばれるようになりました。

正式な音楽理論用語ではなく俗称ですが、J-POPでよく使われる進行として広く浸透しています。

Amから始まることで、切なさと爽やかさが同居した力強いコード進行

ポイント:感情的な入り口(Am)から、徐々に明るさへと展開していく構造。

応用:テンポを落とすとバラード風に、速くすると懐かしいダンス系にもなります。

3.カノン進行(I–V–VI–III–IV–I–IV–V)

コード例:C – G – Am – Em – F – C – F – G

コードの役割:トニック – ドミナント – トニック– トニック

– サブドミナント – トニック – サブドミナント – ドミナント

壮大・クラシカル・感動的

クラシックの「パッヘルベルのカノン」に由来する進行。

長めの構成で、物語性があります。

ポイント:コードが滑らかに動き、メロディが乗せやすい。

初心者向けヒント:コード数が多いので、まずは前半4つだけ使ってみるのもOK!

イントロやエンディングに使うと印象的。

4. 4536 進行(IV–V–III–VI)

コード例:F – G – Em – Am

コードの役割:サブドミナント – ドミナント – トニック – トニック

落ち着き・大人っぽい・ジャジー

Bメロや間奏に使うと雰囲気が変わります。

コードの流れが滑らかで、メロウな雰囲気を演出できます。

また、サビなどでも使うことができる進行です。

ポイント:IV→Vで展開し、III → VIでしっとりと落ち着く流れ。

応用:テンションコード(Fmaj7 や Em7)を使うと、さらに深みが出ます。

5. 3625 進行(III–VI–II–V)

コード例:Em–Am–Dm–G

しっとり・夜・ジャズ風

ジャズの定番「循環コード」に近い進行。

コードが順に下がっていくことで、落ち着いた印象になります。

ポイント:Em→Am→Dm→Gと、自然な流れで次に進む構造。

初心者向けヒント:メロディはコードトーン中心にすると、安定感が出ます。

ジャズの定番進行。

静かなイントロやAメロ、落ち着いたサビにぴったりです。

6. 6245 進行(VI–II–IV–V)

コード例:Am–Dm–F–G

切ない・前向き・感情の流れ

一般的に定着した名前はありませんが、

Amから始まることで、少し切ない雰囲気を持ちながら、

Dm→F→Gと進むにつれて徐々に前向きな展開へと移っていきます。

この進行は、感情のグラデーションを描きたいときにぴったり。

Aメロで静かに始まり、Bメロでこちらの進行を使い、サビに向けて気持ちを高めるような構成に向いています。

ギターでも弾きやすく、コードチェンジが自然なので、弾き語りやループにも適しています。

メロディはAmやDmのコードトーンから始めると、流れがスムーズになります。

7. 1564 進行(I–V–VI–IV)

コード例:C–G–Am–F

感動・希望・エモーショナル

洋楽で非常によく使われる進行で、海外では「Axis of Awesome進行」として知られています。サビで感情を爆発させたいときにぴったりです。

C → G で期待を高め、Am → Fで感情を広げる流れが

ドラマチックな印象を与えます。

メロディに跳躍を入れるとよりエモーショナルになり、

感動的な展開を作りたいときにおすすめです。

8. 1625 進行(I–VI–II–V)

コード例:C–Am–Dm–G

切なさ・余韻

流れがスムーズで、メロディが乗せやすい進行です。

C→Am→Dm→Gと、自然な展開で次に進みやすく、安定感があります。

この進行をループさせるだけで、1曲の骨格が作れるほど汎用性が高いです。

9. 1646 進行(I–VI–IV–VI)

コード例:C–Am–F–Am

切ない・揺らぎ・余韻

一般的に固有名はありませんが、Amが繰り返し登場することで余韻が残り、切ない雰囲気を作る進行です。

感情の揺らぎや静かな場面にぴったりで、エンディングや落ち着いたパートに使うと効果的です。 Amのコードトーンを中心にメロディを作ると、まとまりが出て雰囲気が安定します。

10. 1456 進行(I–IV–V–VI)

コード例:C–F–G–Am

希望・展開・少し切ない

固有名は特にありませんが、C→F→Gで展開し、Amで感情を加える万能型の進行です。

明るさの中に少し感情が混ざる進行です。

サビの後半や転調前のつなぎに使うと、感情の深みが増して印象的な展開になります。

ポップスからバラードまで幅広く使える万能型です。

実際に使ってみよう!

ギターでコードを弾いてみたり、DAWやDTMソフトで、

上記のコード進行を打ち込んでみましょう。

それぞれのコード進行の中で自分好みのものがありましたら、そこから作曲に取り組んでみるもの良いでしょう。

また、コード譜だけでなく、コードトーン(ルート・3度・5度)を意識してメロディを作ると、より自然な曲になります。

関連リンク

まとめ:コード進行は“感情の地図”

コード進行を知ることで、曲作りはぐっと自由になります。

今回紹介したコード進行を使えば、初心者でもすぐに曲の骨格を作ることができます。

ぜひ、自分の感情に合った進行を選んで、まずは鼻歌からメロディを乗せてみてくださいね!

コメント