【初心者向け】ゆらぎを備えたテープディレイの作成手順

ZOIAの魅力は、ただのエフェクターではなく「自分だけの音を設計できるキャンバス」であること。

前回の記事では、スタンダードなディレイパッチの構築方法をご紹介しましたが、今回はその応用編。

ヴィンテージ機材の代名詞とも言える「テープディレイ」を、ZOIA上で再現してみましょう。

テープディレイ特有の“温かみ”や“ゆらぎ”は、ただのディレイとは一線を画す表現力を持っています。

基本パッチにマルチフィルターとLFOを加えることで、

アナログ感あふれるテープディレイを自作する手順を、初心者にもわかりやすく解説します。

写真付きで説明していきますので、一緒に手を動かしながらやっていきましょう!

本記事は、GizmoMusicJapan様より紹介いただいている動画内容を参考としております。

【写真付き】ゆらぎを備えたテープディレイを作ってみよう!

ステップ1:スタンダード・ディレイの構築

まずは基本となるディレイパッチを組み立てます。

使用するモジュールは以下の通りです:

- Audio Input(オーディオ入力)

- Audio Output(オーディオ出力)

- Delay Line(ディレイライン)

- Audio Balance(ドライ/ウェットのミックス調整)

通常のディレイ作成手順は、下記の記事を参考にしてください。

▶ ZOIAでディレイパッチを自作する基本手順はこちら

こちらを完成させた上でステップ2へお進みください。

ステップ2:テープディレイに必要なモジュールを追加

テープエコーには、テープ走行の不安定さによるピッチの揺れが存在します。

これを再現するために、LFO(低周波オシレーター)を使ってDelay Lineのディレイタイムを周期的に変化させます。

モジュールの追加手順

[control modules] – [lfo] 選択。

[waveform] 項目で [sine] を選び、[Done?] を押して配置。

テープディレイの揺れを演出には、lfo の信号を0.01%程度Delay timeに送りたいです。

ですが、現在ですと数値が小さすぎるため操作がしにくいです。

そこで、マルチプライヤーを用いて、扱いやすい範囲に設定します。

[control modules] – [multiplier] 選択し配置します。

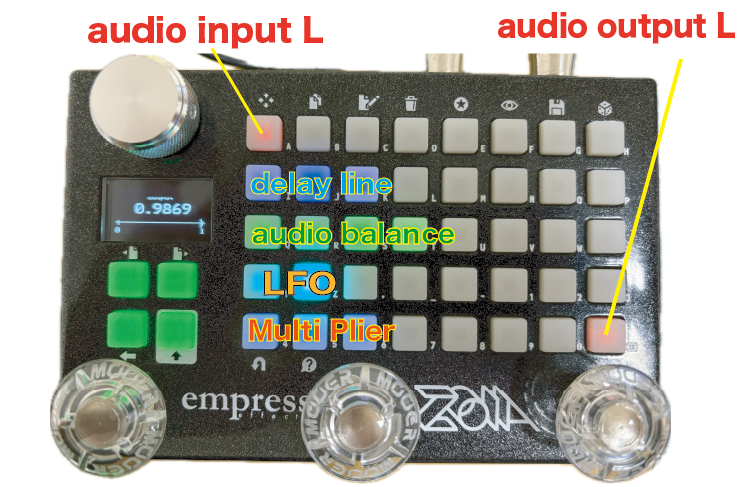

ここまでのモジュールの配置写真📷です。

ステップ3:LFOとMulti plierの接続と設定を行う

- 原音の経路:LFO Output → Multi plier CV Input へ接続します。

その際ダイヤルで送りのレベルを100.0% から 10.00%に設定します。 - Multi plier CV Input → Delay Line Delay Time へ接続します。

その際送りのレベルを100.0% から 1.000%に設定します。

Multi plierを使い、上記の設定を行うことで、効果の変化、揺れ幅の上限値を

10%(10分の1)の1%で、1000分の1となり、0.01%に設定することができます。

ここまでのモジュールの配置写真📷です。

ステップ4. Multi plier で「ゆらぎ」を加える

Multi Plierの CV input の数値を変更することで、ディレイ音に揺らぎを与えることができます。

初期値は、0.0000 ですが、ダイヤル調整することで、最大 1.0000 まで引き上げることができます。

このモジュレーションにより、ディレイ音に自然な揺れが加わり、

よりヴィンテージ感のあるサウンドになります。

筆者は、0.3000 ほどに設定して、原音をあまり大きな影響を与えない程度に揺らぎをかけるのが好みです。

ステップ5. テープDelayらしい効果を加える

続いてはテープディレイの特徴の再生箇所のズレや、音の劣化を表現を加えていきます。

ディレイ音に変化を加えたいので、

まずは、現在接続されている、ディレイのフィードバックの接続を解除を行います。

操作方法は、Delay line audio out と Delay line audio in を同時に押し選択します。

(写真:黄色)

続いて、Shift ⇧ + ゴミ箱🗑️ で接続を解除します。

(写真:水色)

無事に接続解除が行えたら、モジュールの追加します。

[Audio modules] – [Multi-Filter] 選択。

“tape” 項目で [low-pass] を選び、[Done?] を押して配置。

ここまでのモジュールの配置写真📷です。

続いては、モジュールの接続を行います。

- ディレイフィードバックの経路:Delay Line audio out → Multi Filter Audio Input へ接続します。

- Multi Filter Audio Out→ Delay Line Audio in へ接続します。

その際送りのレベルを0.00db から -10.00db 程度に設定します。

※ こちらの数値が+の場合フィードバックの音量がどんどん上がるのでご注意ください。ここまでのモジュールの配置写真📷です。

リピート音の高音域が削れて、落ち着いたトーン、アンビエントな音になります。

細かく調整を行いたい場合は、Multi Filter モジュールの”Frequency”項目を調整ができますのでお好みの数値を探してみてください。

ステップ6. 最初のディレイ音にも効果を加える

ディレイ音に揺らぎとテープディレイの特徴の劣化を加えることができたと思います。

ですが、よくディレイ音を聞いてみると、最初の一回目にはトーン効果がかかっていない、クリアな音であることがわかります。

(本当によく聞くとわかります。)

なので、Multi Filter 接続にされている音をディレイ音として使用します。

まずは現在の接続を解除を行います。

操作方法は、Delay line audio out と Audio balance audio in2 を同時に押し選択します。

(写真:黄色)

続いて、Shift ⇧ + ゴミ箱🗑️ で接続を解除します。

(写真:水色)

続いての接続は、

Multi Filter Audio Out → Audio balance audio in2 へ接続すれば完成です!

※ この際の db 調整は特に不要です。

(写真:水色線)

完成までの流れまとめ

- スタンダード・ディレイを構築

- LFOをDelay Lineのディレイタイムに接続しゆらぎを再現

- フィードバックループ内にマルチフィルターを挿入し、ローパス設定で温かみを追加

まとめ

ここまでの接続はうまくいきましたか?

Shift ⇧ + 保存💾 でパッチの保存もお忘れなきように。

ZOIAは、基本モジュールを自由に組み合わせることで、ユーザー自身が理想のエフェクトを設計できるプラットフォームです。

今回のテープディレイも、スタンダードな構成にLFO(低周波オシレーター)とフィルターモジュレーションを加えることで、より深みのあるサウンドに仕上がります。

ぜひ、前回のパッチをベースに、フィルターの種類やLFOの波形を変えてみることで、さらに個性的なサウンドに発展させることも可能です。

次回は、さらに複雑な「マルチヘッド・テープディレイ」や「リバーブとの融合」などもご紹介を予定しております。

ZOIA 関連記事一覧

👉Empress ZOIAは“沼”だった!エフェクターの枠を超えた魔法箱

👉ZOIAのバージョンの確認とアップデート方法

👉ZOIAで公開パッチをダウンロードしてインストールする方法

👉【初心者向け】ZOIAで最初に作るべき“シンプルパッチ” ディレイ+リバーブ

👉ZOIAで最初に作るべき“シンプルパッチ” ディレイ

👉ZOIAゆらぎを備えたテープディレイの作成手順

👉VCA で作るトレモロ エフェクトの作成手順

コメント