第3回:【コード進行からメロディを作る】初心者向けステップ講座

前回の記事では、Aメロ・Bメロ・サビのコード進行を作成しました。

今回はそのコード進行を使って、メロディ作りに挑戦してみましょう!

「コードはできたけど、メロディが浮かばない…」

そんな初心者の方でも安心して取り組めるよう、感覚的な方法と理論的なコツをステップ形式で紹介します。

音楽理論の知識がなくても大丈夫!

まずは感覚を大切にしつつ、少しずつ理論を取り入れていきましょう。

コード進行シリーズ一覧(全5回予定)

- 第1回:初心者でも迷わない!コード進行テンプレート10選

- 第2回:Aメロ・Bメロ・サビで使えるコード進行ガイド

- 第3回:コード進行からメロディを作る!初心者向けステップ講座 ← 今回の記事

- 第4回:コード進行が浮かばない時の“ひらめきリスト”

- 第5回:同じキーでも雰囲気が変わる!ダイアトニックコードの使い分け

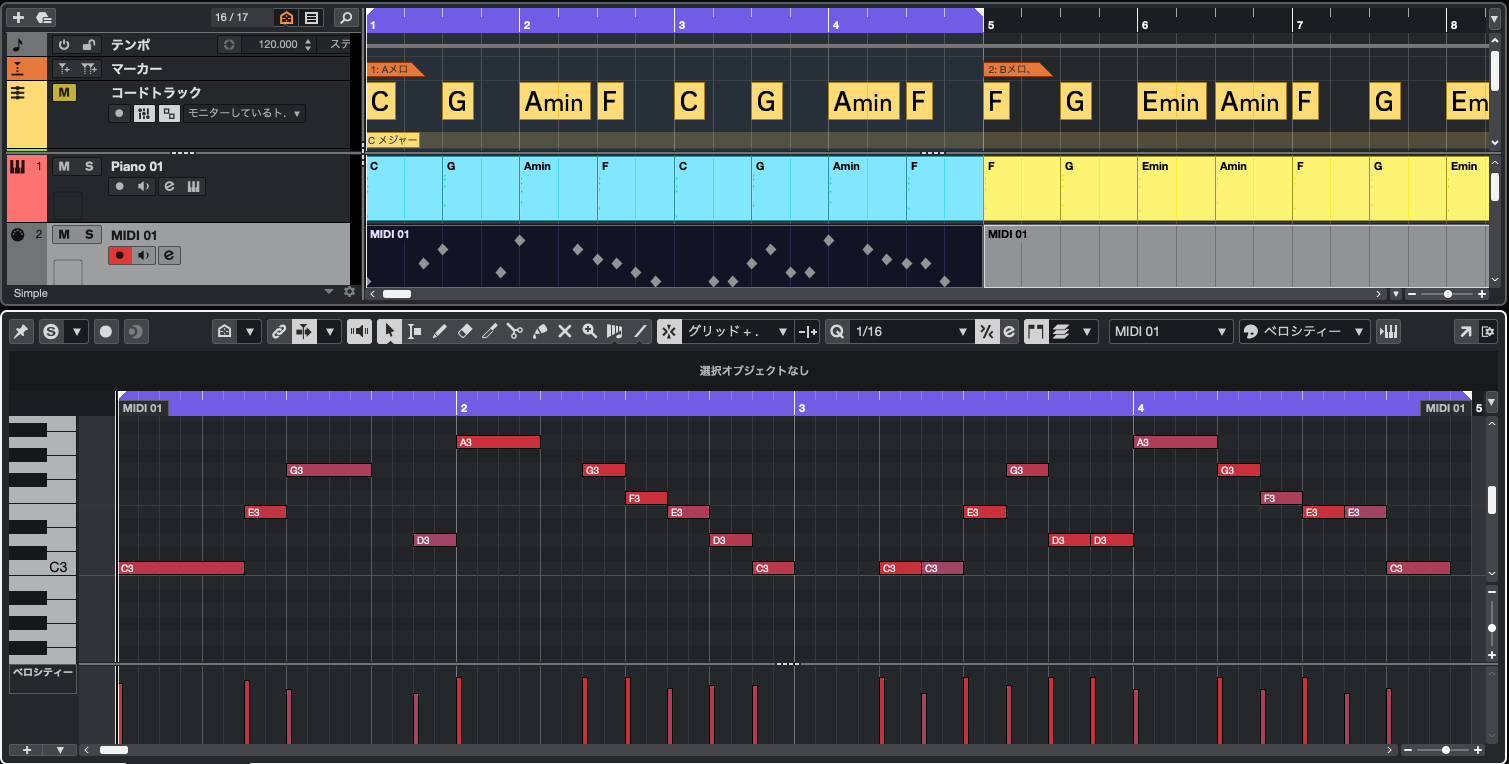

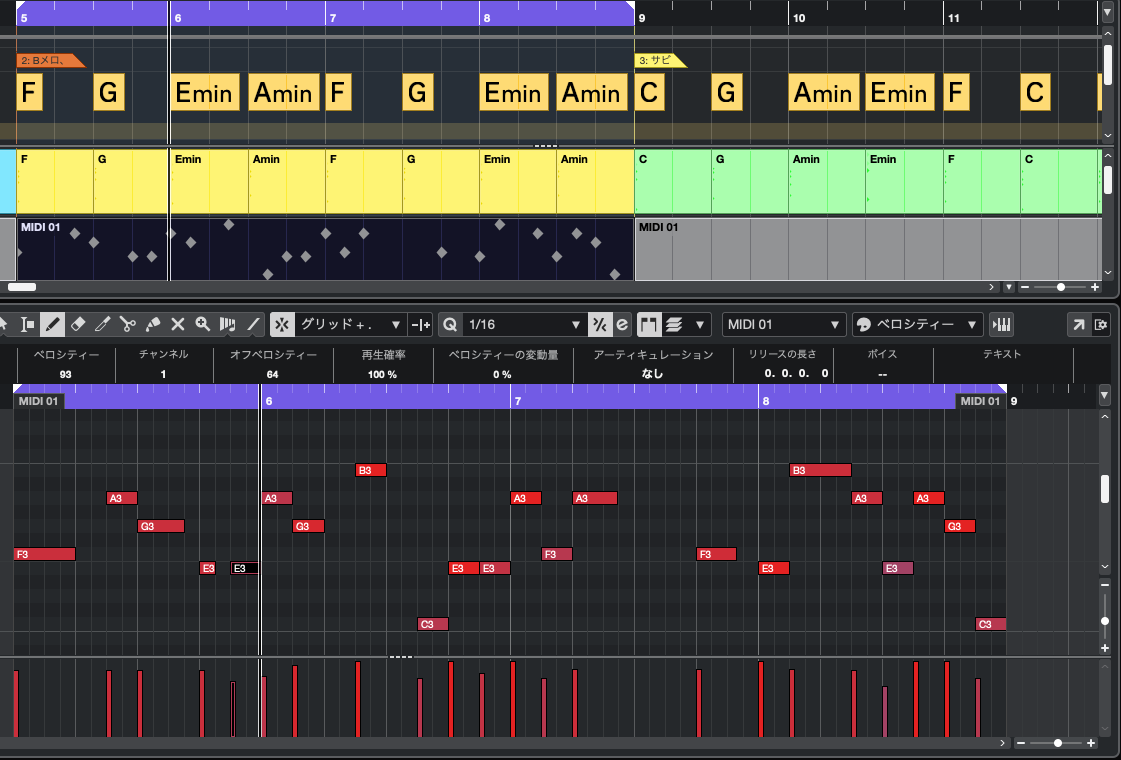

1. 前回のコード進行を確認しよう

まずは前回紹介したコード進行をもとに、1コーラスのコード進行を作成しました。

それぞれのパートに、よく使われる定番の進行を取り入れています。

Aメロ:C – G – Am – F / 1564 進行(I–V–VI–IV)

→ 明るく前向きな雰囲気。ポップスでよく使われる安心感のある流れ。

Bメロ:F – G – Em – Am / 4536 進行(IV–V–III–VI)

→ 少し切なさや揺らぎを感じる進行。Aメロとの対比で物語が動き出す印象。

サビ :C – G – Am – Em – F – C – F – G / カノン進行(I–V–VI–III–IV–I–IV–V)

→ 盛り上がりと広がりを感じる進行。感情が一気に開放されるような展開。

このコード進行が「どんな雰囲気か」「どんな感情を持っているか」をイメージすることが、

メロディ作りの第一歩です。

もちろん、ここで紹介した進行はあくまで一例です。

「このコード好きだな」「もっと切ない感じにしたい」など、自分の好みに合わせて自由に選んでOKです!

コード進行ができたら次のステップへ進みましょう!

2. 感覚的アプローチ:鼻歌から始めよう

ギターでコードをループ再生しながら、鼻歌でメロディを探してみましょう。

難しく考えず、コードをループしながら、ラララ〜と口ずさむだけでOKです!

「なんとなく気持ちいい音」を探す感覚で、自由に声を出してみましょう。

- コードが変わるタイミングで音を動かす

→コードの切り替わりに合わせてメロディを変えると、自然な流れになります。 - メロディの始まり位置を工夫する

→小節の頭から始めるだけでなく、休符から入ったり、弱起(拍の途中)で始めると表情が出ます。 - Aメロ・Bメロ・サビの雰囲気を意識する

→それぞれのパートに合ったテンションや音の動きを意識すると、まとまりのある曲になります。

また、ギターの鳴らし方も工夫してみましょう。

- ストロークでジャカジャカ鳴らす

- 1コードをジャラーンと鳴らして余韻を感じる

- テンポをゆっくりにして、音の間を感じる

こうしたコードの鳴らし方やテンポの変化によって、

メロディのアイデアが自然と浮かんでくることもあります。

録音して聴き返す

思いついたフレーズはスマホなどに録音しておきましょう。繰り返し聴くことで「使える部分」と「不要な部分」が見えてきます。

最初はうまくいかなくても大丈夫。

何度も繰り返しているうちに、少しずつ「これだ!」という音が見つかります。

3. 理論的アプローチ

コード構成音から始める

コードに含まれる音(コードトーン)は安定感を与えます。

例:Cコード → ド (C)、ミ (E)、ソ (G)

-

メロディをコードトーンから始めると自然に聴こえやすい

-

特にコードの切り替え直後にコードトーンを置くと安心感が出る

ノンコードトーンを添える

コード外の音(ノンコードトーン)を短く使うことで動きや彩りを出せます。

-

経過音(隣の音へ滑らかにつなぐ)

-

倚音(前の音から一歩ずれて戻る)

-

アプローチ音(次に来るコードトーンへ向かう導き)

ポイントは 強拍ではなく弱拍に置く こと。

長く伸ばすと不協和に聴こえることもあるので、飾りのように軽く使いましょう。

4. DTMでの打ち込み例

DAW(作曲ソフト)で先ほどの鼻歌を元にピアノ音源などで打ち込みます。

初心者でもマウス入力で十分に作れます!

- ピアノロールでコードトーンを意識しながら打ち込む

- コードトーンを色分けすると視覚的にわかりやすい

- マイクで歌を録音できる環境であれば、仮メロを録音して、違和感があればすぐ修正

「正解」はひとつじゃないので、まずは試してみることが大切です!

5. メロディに感情を乗せるコツ

-

跳躍:急に高い音へ飛ぶとドラマチック

-

休符:間を空けると呼吸感・緊張感が生まれる

-

強弱:DTMならベロシティで表現できる

-

音域:サビで高音に移ると盛り上がりやすい

「音の高さ」だけでなく、「リズム」「長さ」「間の取り方」も感情表現に直結します。

まとめと次回予告

今回は、コード進行からメロディを作る方法を紹介しました。

初心者の方でも安心して取り組めるよう、感覚的なアプローチと理論的なコツの両面から丁寧に解説しました。

メロディ作りは、最初はうまくいかなくて当然です。

「なんとなく浮かばない…」というときは、既存の楽曲のコードとメロディをコピーしてみると、理論が自然に身につきます。

※ただし著作権があるため、練習・私的利用に限ることを忘れないようにしましょう。

また、コピーしたフレーズを少し変えてみたり、

別のコード進行に当てはめる。

こうした練習を繰り返すと、自然と自分のメロディが生まれやすくなります。

実際に音をなぞってみることで、メロディの動き方やコードとの関係が自然と身についていきます。

焦らず、少しずつ「自分の音」を見つけていきましょう。

次回は、「コードが思いつかない…」「メロディをどう広げればいいの?」

そんな悩みに寄り添う、ひらめきのヒント集をお届けします。

次回も、あなたの音楽づくりをやさしく後押しします。どうぞお楽しみに!

コメント