【作曲初心者必見】Cコードから広がるダイアトニックコードの世界|曲作りが驚くほどスムーズになる理由

前回の記事では「Cコードの構成音と押さえ方」について解説しました。

ピアノやギターで初めてCコードを鳴らしたときの、あの“音楽が始まる”感覚を覚えていますか?

でも、Cコードだけでは終わらせないのが音楽の面白いところ。

実は、このCコードを起点に、無限に広がる“コード進行”の冒険が待っています。

その鍵となるのが「ダイアトニックコード」。

これを知れば、まるでジグソーパズルのピースがピタッとはまるように、次にどんなコードを選ぶべきかが自然とわかってきます。

また、次のコードを選ぶ選択肢も増えてきますし、実際に自身で曲を作っていくこともできます!

今回の記事では、音楽理論を、難しい言葉をなるべく使わずご紹介いたします。

Cコードから広がるワクワクする音楽の可能性を、一緒に体験してみませんか?

ギターやピアノを手に取りながら、あなたの中に眠る“曲”を形にしてきましょう!

ダイアトニックコードとは?|Cメジャーキーを基準に解説

ダイアトニックコードとは、まるで「そのKeyにぴったりの仲間たち」が集まったコードのセットです。

たとえばCメジャーキーで使われている7つの音

C、D、E、F、G、A、B

だけを材料にして作られるコードたちが、ダイアトニックコードになります。

この仲間にどんなメンバー、特性を知ると、

コードをつなぐ道筋がぐっと鮮明になり、音の世界が一気に広がります。

「このコードの次はなに?」という迷いが、ワクワクの発見に変わる瞬間です。

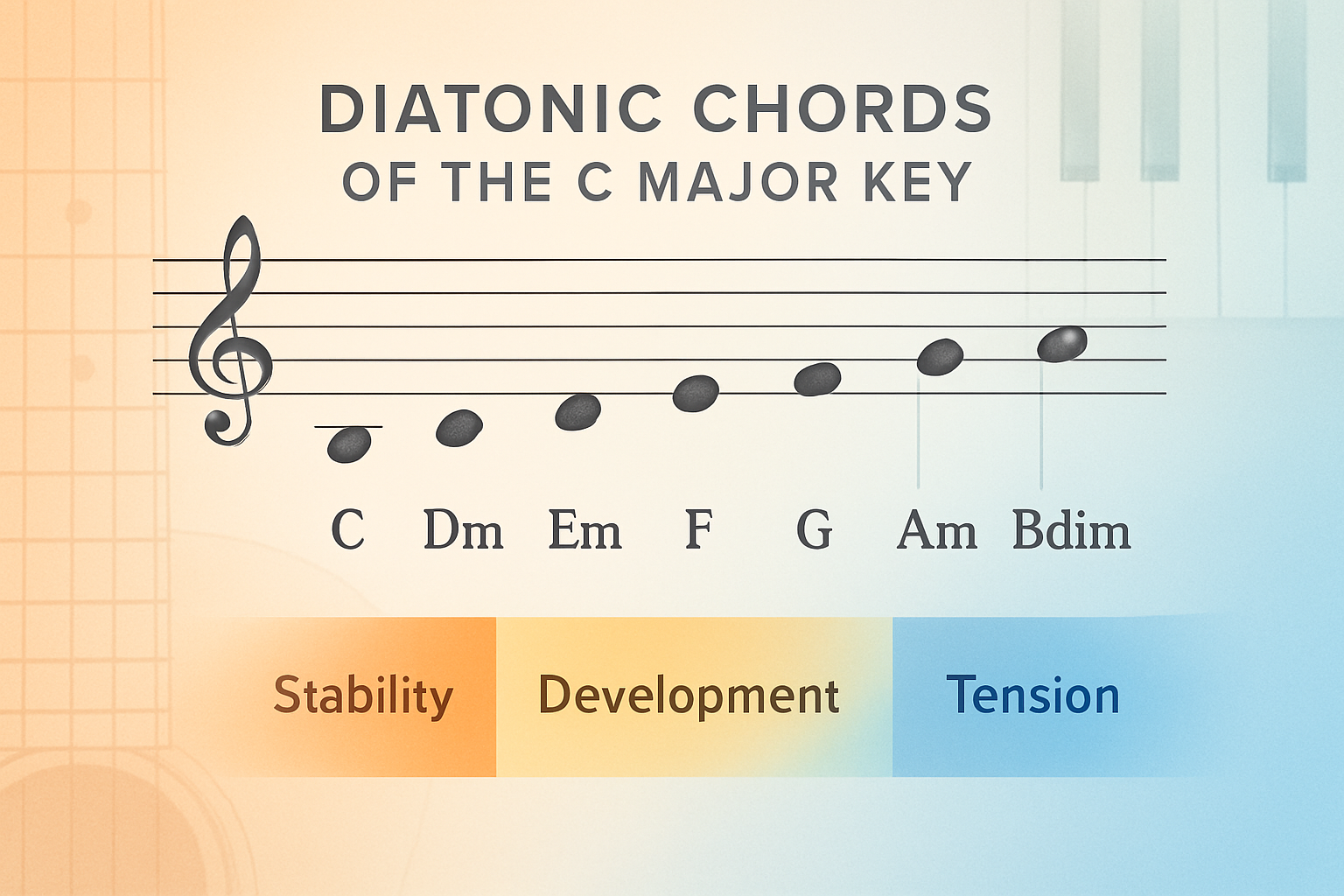

Cメジャーキーのダイアトニックコードを一覧で見てみましょう。

以下の表は、各コードの“役割”も一緒にまとめています。

役割を知っておくと、次にどのコードを使ったら良いか悩んだときにも道筋が見えやすくなります。

| 度数 | コード | 構成音 | 役割 |

|---|---|---|---|

| I | C | C-E-G(ド/ミ/ソ) | トニック(安定) |

| II | Dm | D-F-A(レ/ファ/ラ) | サブドミナント(展開) |

| III | Em | E-G-B(ミ/ソ/シ) | トニック(安定) |

| IV | F | F-A-C(ファ/ラ/ド) | サブドミナント |

| V | G | G-B-D(ソ/シ/レ) | ドミナント(緊張) |

| VI | Am | A-C-E(ラ/シ/ド) | トニック(安定) |

| Vll | Bdim | B-D-F(シ/レ/ファ) | ドミナント(緊張) |

コードの役割(機能)

音楽理論では、コードは大きく3つの役割に分かれます。

-

トニック(安定)

家のように落ち着く響き。-

例:C(I)、Am(vi)、Em(iii)

※Emは完全に安定ではなく「仲間的に安定」と考えると◎

-

-

サブドミナント(展開)

新しい方向に進もうとする響き。-

例:F(IV)、Dm(ii)

-

-

ドミナント(緊張・解決への期待)

次に進みたくなる響き。-

例:G(V)、Bdim(vii)

※viiは特に不安定で、I へ強く解決したくなる、I へ向かいたい。

-

なぜダイアトニックコードが作曲に役立つのか?

- 音が自然に繋がる

ダイアトニックコードは、同じキーの音だけで作られているため、

どの順番で並べても聴き手に違和感なく“自然な流れ”を感じさせてくれます。

たとえばCメジャーキーのダイアトニックコード同士を使えば、

メロディーや伴奏がスムーズにつながりやすく、誰でも心地よい音楽を作ることができます。 - コードの役割が明確

ダイアトニックコードには、前述で紹介させていただいたように、

「トニック(安定)」「サブドミナント(展開)」「ドミナント(緊張)」といった“役割”があります。

この役割が分かると、「今は安定した雰囲気を出したい」「ここで盛り上げたい」といった場面で、

どのコードを選ぶべきか瞬時に判断しやすくなります。

曲のストーリーを意識しやすくなるのも大きなメリットです。この機能を理解すると、どんな風にコードを組み合わせると曲が自然に流れるのかが見えてきて、作曲の楽しさがぐっと広がります。

- 代理コードでバリエーションが増える

同じ役割を持つコード(代理コード)に置き換えることで、

同じパターンでも印象がガラリと変わるのがダイアトニックコードの面白さです。たとえば「C(トニック)」の代わりに「Am」や「Em(どちらもトニックの代理)」を使うことで、ちょっと雰囲気の違う伴奏やコード進行を簡単に生み出せます。

これにより、シンプルな曲でもさまざまな表現ができます。

実践!Cメジャーキーで使えるコード進行例

いよいよ実践編です!

ここでは、初心者でも使いやすく、かつ曲作りに役立つ

Cメジャーキーのコード進行例を紹介します。

どれも基本的なコードを使っているので、

すぐにギターやピアノで試してみることができます。

以下は初心者でも使いやすいコード進行例です。

難しいことは考えず、まずは鳴らしていきましょう!

- 王道進行:C (I) → G(V) → Am(VI) → F(IV)

よく「王道」と呼ばれるこの進行は、

ポップスやロックなど幅広いジャンルで使われる大定番です。

明るく心地よい流れで、多くの人が親しみやすい雰囲気を作れます。 - 安定感のある進行:C(トニック) → F(サブドミナント) → G(ドミナント) → C(トニック)

トニック(安定)とサブドミナント、そしてドミナントのバランスが良く、

はじめて曲を作るときに安心して使える定番進行。

まとまりがよくシンプルな印象が特徴です。 - 切ない雰囲気:Am → F → C → G

マイナーコードのAmが主役になることで、一気に切なさや哀愁を感じさせる進行に変わります。歌詞やメロディに感情を込めたいときに最適です。 - 1950年代進行:C → Am → F → G

”50年代進行” とも呼ばれるこのコードの並びは、

懐かしい雰囲気やレトロ感を演出できます。

ジャンルを問わず、楽曲に味わい深いアクセントを加えたいときにおすすめです。どの進行もダイアトニックコードの仲間たちで構成されているので、

録音や演奏もスムーズにできるはず。気になる進行があったら、ぜひ実際に弾いてみて、

自分なりのコードを入れ替えてアレンジへとチャレンジしてみてください! - カノン進行(C → G → Am → Em → F → C → F → G)

有名曲に数多く使われる進行。

注意点/代理コード(置き換えの工夫)

-

ダイアトニックコードは「どの順番でも自然」というわけではありません。

→ 機能(トニック → サブドミナント → ドミナント → トニック)の流れを意識すると自然に響きます。 -

同じ「役割(機能)」を持つコード同士は、文脈によって置き換えることができます。

-

C(I) ⇄ Am(vi) ⇄ Em(iii) → トニック機能

-

F(IV) ⇄ Dm(ii) → サブドミナント機能

-

G(V) ⇄ Bdim(vii°) → ドミナント機能

ただし、完全に同じ響きではなく「似た役割を持つ別の選択肢」

と考えるのがポイントです。置き換えることで曲の雰囲気を少し変えることができます。

-

-

iii(Em)や vii(Bdim)は使い方がやや難しく、主に「流れの中で補助的に」使われます。

→ I(C)の代わりに完全に置き換えられるわけではありません。

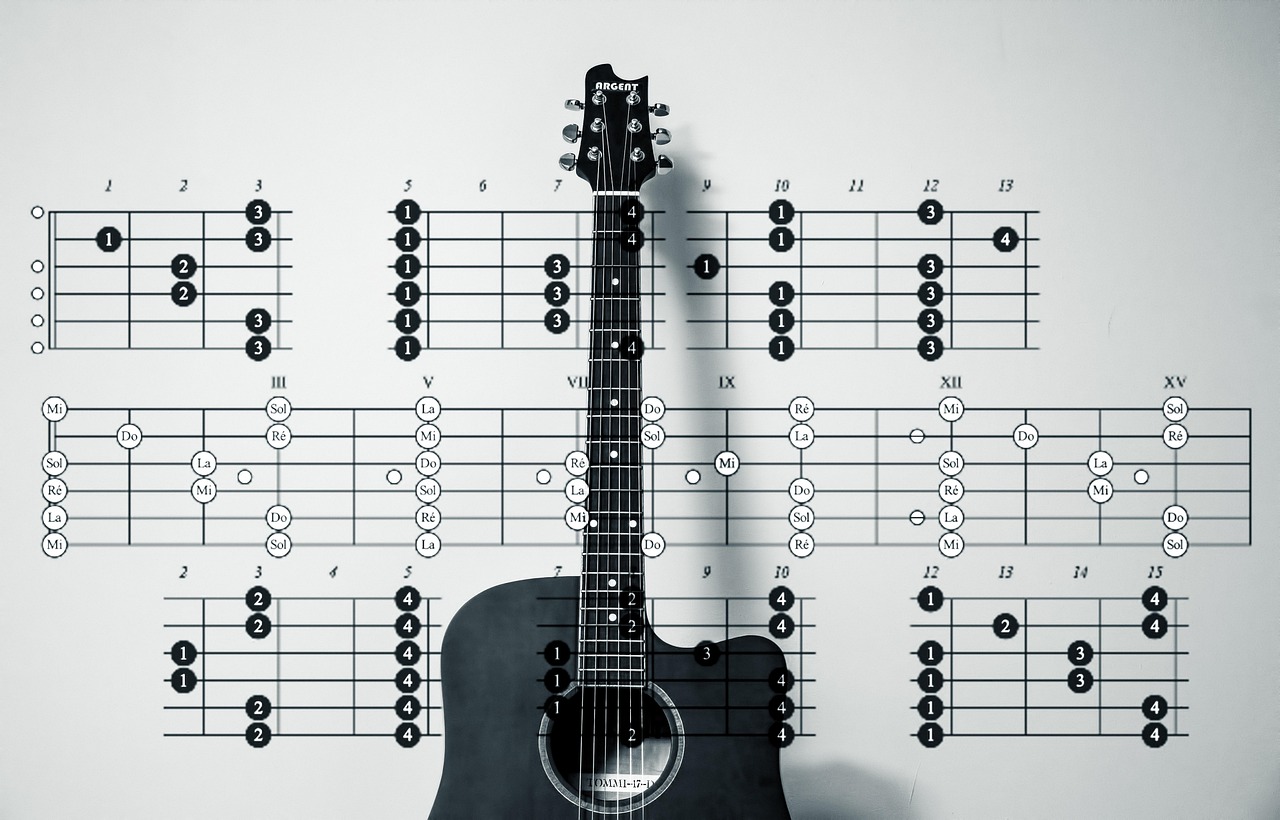

DTMやギターでの活用ポイント

DAWでの打ち込みやギターでのコード習得に役立つヒントを紹介します。

ダイアトニックコードは、ギターやDAWでの作曲にとても役立ちます。

DTMでコードを打ち込む時は、ダイアトニックコードの中からコードを選ぶことで、自然なコード進行を簡単に作れます。

苦労してコードを探す必要がなく、曲作りのアイデアがスムーズに形になります。

ギターの場合も同様で、Cメジャーキーのコードをしっかり押さえられるようになると、さまざまな曲の伴奏に対応できるようになります。

特に今回紹介したコードの役割を意識して弾くと、コードチェンジの意味や響きの変化を実感でき、演奏の幅が広がるはずです。

これらのポイントを押さえれば、曲作りも演奏も楽しさが格段にアップします。

まとめ|ダイアトニックコードは作曲の「地図」

ダイアトニックコードを理解することで、曲作りが驚くほどスムーズになります。まずはCメジャーキーの7つのコードから始めてみましょう。

ダイアトニックコードを理解することは、作曲における「地図」を手に入れるようなものです。

どのコードを使えば自然につながるのか、どこで変化や緊張感を加えられるのかが見えてくるため、曲作りが驚くほどスムーズになります。

まずは今回紹介したCメジャーキーの7つのコードから始めてみてください。

そこから少しずつ役割を意識しながら、コードの組み合わせを試していくことで、

オリジナルな曲を作る楽しさが広がっていくでしょう。

コメント